委託販売|ベトナム市場にとって新しい商品の販路開拓で取り組んでいること

ベトナム市場で目新しい商品の販路開拓。

そのための選択肢を考えてみます。

- 自社店舗・ECサイトでの販売

- 自社または他社ECサイトと紐付けたKOLマーケティング

- 既存卸先小売店への導入提案|買取

- 既存卸先小売店への導入提案|委託販売

- 在ベトナム日系小売店への導入提案

- 地場スーパーへの導入提案

- 企業向けの社内販売

- イベント出展

これくらいでしょうか。

私たち(ベトナムの販売代理店)の場合は、既存の卸先小売店様へ委託販売で商品を導入し、販路開拓・拡大の足掛かりとしています。

現状自社で完全自走できる事業基盤が整っておらず、みなさんにお力添えいただいています。

[運営者情報]

ホーチミン市在住6年目

現地のベトナム法人に所属

同社唯一の外国人

[弊社情報]

<物流業>

ベトナムに工場を持つ日系企業様の輸出入や国内輸送をサポートしています。

<販売業>

日本の化粧品をメインで取り扱う実店舗・自社オンラインショップの運営並びに、小売店様への卸販売を展開しています。

公式オンラインショップ: [ROKUHACHI MART]

Shopee: [@rokuhachimart]

委託販売を開始する前に考えたこと

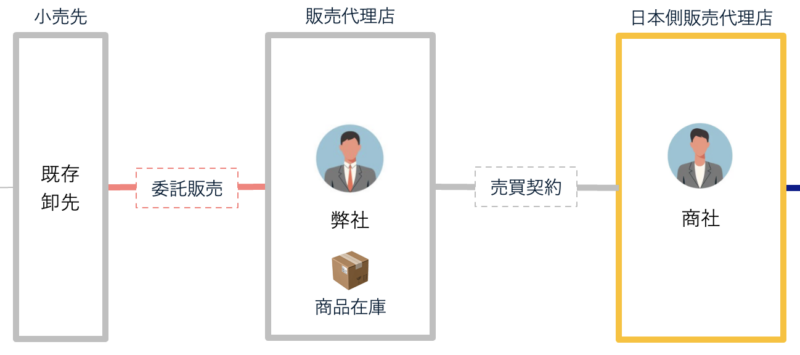

一般的な国内での委託販売は、製造業者や商社などが商品の所有権を持ちつつ第三者の業者に商品の販売を委託することを指します。商品の販売業務を代行する手数料として、第三者は販売手数料を報酬として獲得します。

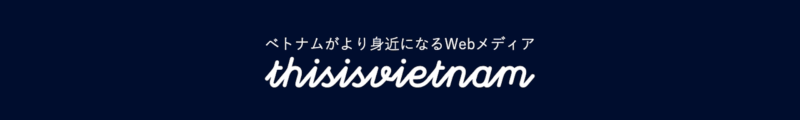

委託販売の事業の仕組み

委託販売の概要図

委託販売の概要図海外販売の場合、上図の通りです。

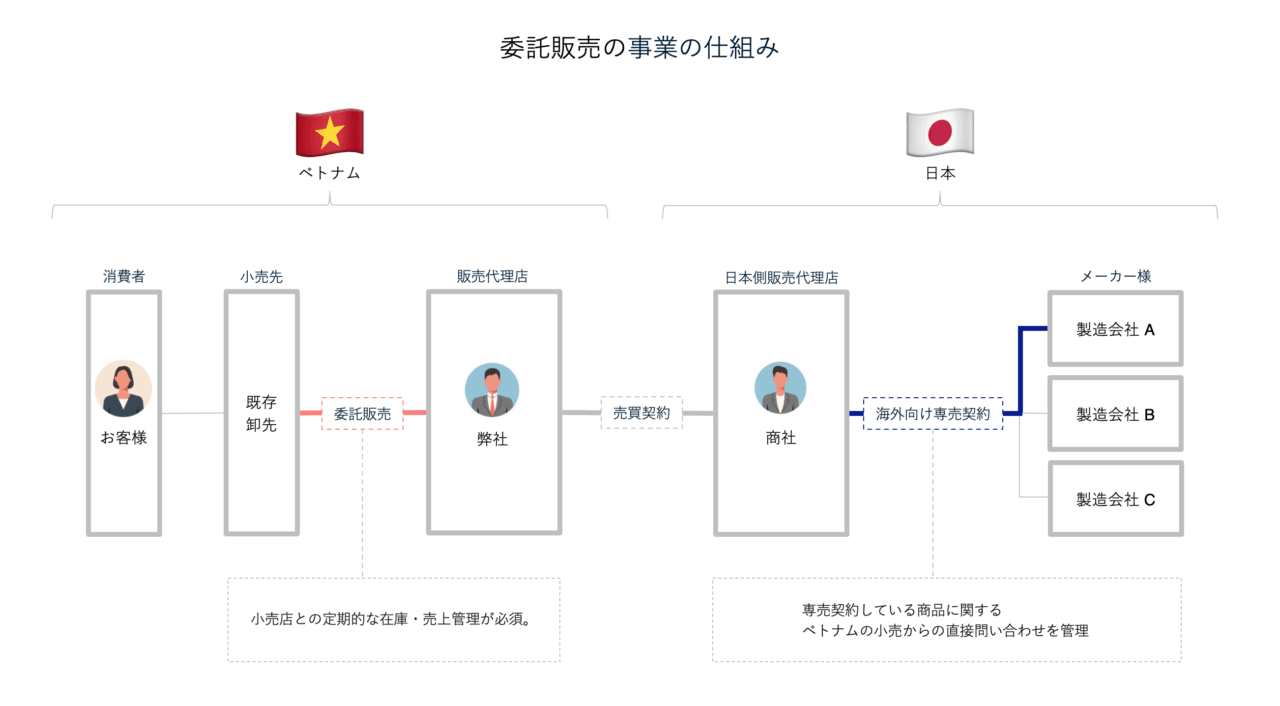

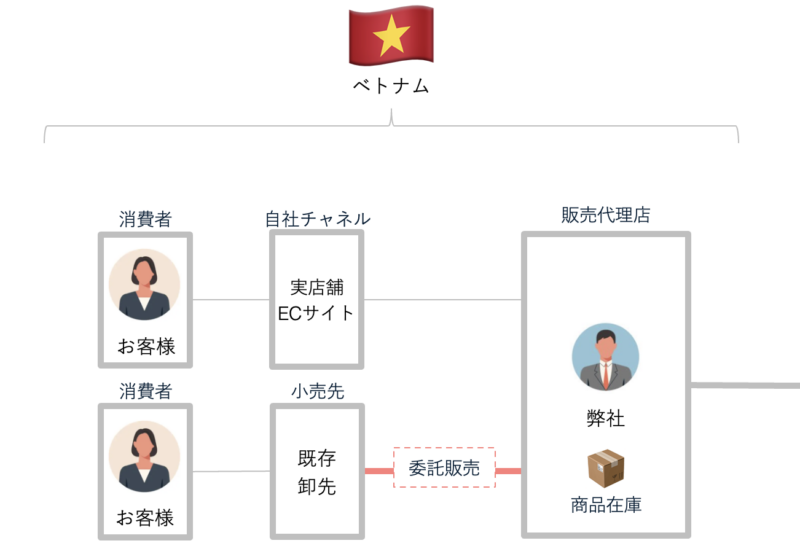

既存の卸先小売店様へ委託販売方式で、商品を導入し露出度を拡大することで商品の認知度を高めています。

自社運営している実店舗とECチャネルだけでは、目新しい商品の認知拡大および販路拡大は難しいのが現状。

ベトナム|小売店の立場

新商品が良い商品なのは理解した。

でも、売れるかどうかわからない。

だから、いきなり買取での取引はしない。

コミッション(率/額)も重要な検討材料。

認知拡大にはプロモーションのサポートもしてほしい。

取り扱う商品や先方とのこれまでの関係値など、その都度条件など異なるのが常。

それでも、委託販売で且つコミッション率が満足いくパーセンテージ(%/額)であれば即導入OKしてもらえるお店もあるでしょう。

日本|販売代理店の立場

ベトナム国内での正しい商品認知の定着と販路の拡大が最優先。

販売価格が崩れないようケアが必要。

海外向け商品の展開計画など、製造メーカーの意向もあるので柔軟な対応が必要であると同時に条件面やスケジュール等の交渉も必要不可欠。

ベトナム|販売代理店の立場

在庫を抱える必要があるので、

- できるだけ早く委託販売から買取契約に昇華させたい。

- コミッション率/額やMOQなど手持ちの交渉材料をできるだけ持っておく。

- 委託販売を継続する場合は、他商品の売買での値段調整をとる。

など、立ち居振る舞いにバランス感覚が必要。

予算、キャッシュフローとの睨めっこ。

筆者個人的意見ですが、委託販売を始める難易度は低く小売店のオーナーやスタッフが商品に興味を示せばすぐにでも始められるでしょう。

ですが、国内認知度ゼロから継続的に商品認知の浸透・販路開拓を進めていくには、プロモーションや商品認知を目的とした販促物の提供など3社間の連携が必要不可欠です。

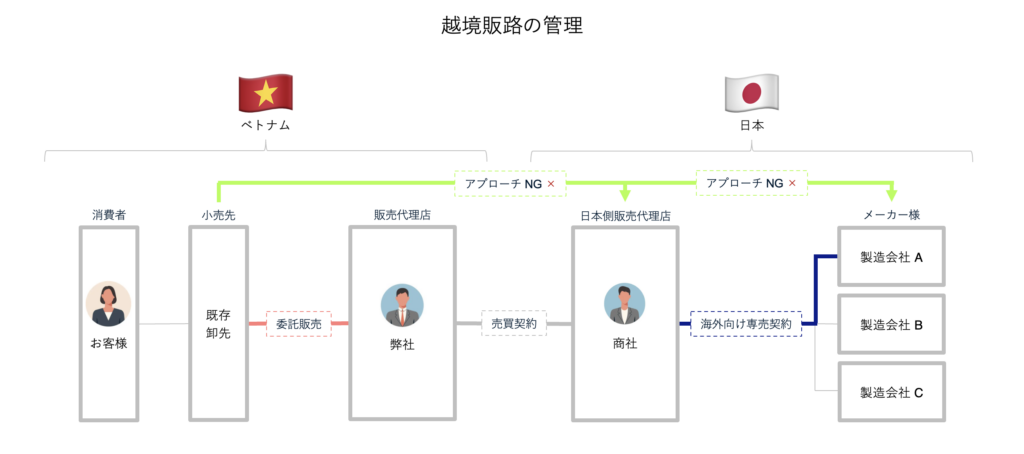

販路の管理

想定事項: ベトナムの小売店から直接日本の製造メーカー・販売代理店へ取引依頼の連絡が入った場合

少なからず、上記のようなケースは起こり得る事象です。

ベトナム側の販売代理店の立場から考えると、構想上ここはどう足掻いても日本側の製造メーカーと販売代理店の意向次第と言う他ありません。

とは言え、ベトナム側小売店や別の販売代理店から直接製造メーカーへお問い合わせが来た際の対応などは、該当商品のお取引を開始する前に、あらかじめ日本側の意向を確認しておくべきです。

実務的に言えば、小売先が日本から直接商品を仕入れる場合、あらかじめ各商品毎に化粧品開示手続きを行い化粧品開示書受領番号を取得する必要があります。(または、該当商品を取り扱うベトナム国内商社を探す。)

この化粧品開示手続きは、製造メーカーの協力なくして完遂できません。

上図、ベトナム国内での該当商品の化粧品開示書受領番号を取得しているのはベトナム側の販売代理店です。

従って、下記条件が整えばベトナム国内での販売独占契約を結ばずに実質日本からの商流を管理できます。

- 日本国内: 製造メーカーと販売代理店間で海外向け(またはベトナム向け)出荷の販売権を1社のみに限定する。

- 越境: 日本販売代理店が取引するベトナム国内の販売代理店を1社または最小限に留める。

製造メーカー・日本の販売代理店の両者にとって、ベトナム側での柔軟な販路変更の手札を残したまま商品の認知拡大・販路拡大に着手できます。

販売独占契約を結ばずにスタートできるなら、やってみる価値はあるのではないでしょうか。

委託販売を開始してからの動き

ホーチミン市ゴーバップ(Go Vap)区にある、日本スーパーにて委託販売を行っています。

同ショップは、お客様への商品説明やご要望に適した商品の提案ができるスタッフが在籍しており、依頼した商品販売にも意欲的に取り組んでくださっています。

今後、商品認知のための施策などは別記事でまとめます。

関連記事「ベトナムへ化粧品を販売する前に知っておきたい大まかな流れ」

関連記事「ベトナムでの化粧品販売に必要な化粧品開示手続きを解説」